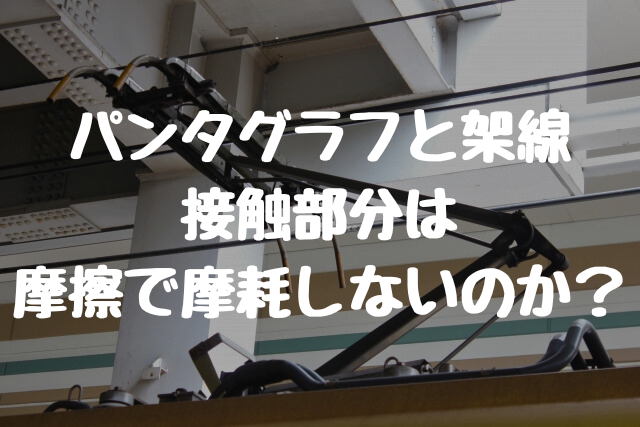

電車のパンタグラフと架線(トロリー線)の接触部分は摩擦で摩耗(消耗)しないのか?

どうも、こんにちは。

ハスキです。

駅のホームで、何気なく電車のパンタグラフを見て思ったこと。

ふと頭をよぎった、素朴な疑問。

電車の上には、架線が張ってありますよね。

その架線に、パンタグラフが接しています。

パンタグラフとは電車の上にある、ひし形やくの字形のアレ。

ずっとパンタグラフが架線と、擦りながら走ってるわけですよね?

架線とパンタグラフは、摩擦で相当摩耗するんじゃないの?

って、疑問に思ったわけです。

新幹線なんて凄まじいスピードだから、摩擦も相当なものじゃないのか?

パンタグラフ側か電線側が、相当なスピードで削れて消耗するのでは?

今回は、電車のパンタグラフと架線(トロリー線)の接触部分は摩擦で摩耗(消耗)しないのか?を解決します。

架線(トロリー線)とパンタグラフは、両方とも摩耗している

電車に電力を供給する架線(電線)を、トロリー線といいます。

結論は、”トロリー線もパンタグラフも摩耗ですり減っている。”

でしょうね・・・。

あれだけのスピードで走ってるのだから、摩耗しないわけないですね。

パンタグラフの上面には、「すり板」という板が取り付けられています。

そのすり板とトロリー線が、常に接触しながら電車は走ってる。

どちらも摩耗するが、すり板の方が消耗しやすい材質になっています。

そのため交換頻度が高いのは、トロリー線よりもすり板。

架線を張り替えるより、すり板を交換したほうが簡単ですもんね。

トロリー線とすり板の材質とは

トロリー線とすり板の材質は、何が使用されているのでしょうか。

少々マニアックな疑問だが、調べてみました。

トロリー線の材質

トロリー線の材質は、スズが入った銅合金。

スズを入れることによって、強度が上がり摩耗に強くなります。

純銅に比べると導電性は落ちるが、純銅では強度が弱すぎてしまいます。

すり板の材質

すり板は炭素材に、銅を含んだカーボン主体の材質。

すり板はトロリー線と摩擦することで、摩耗しながら炭素の粉を出します。

この炭素の粉が潤滑油のような役割をして滑りやすくなり、摩耗を軽減させているのです。

新幹線には、焼結合金性の材料が使用されています。

すり板は一部分が摩耗するのでなく、まんべんなく摩耗する

トロリー線とすり板の接触する場所が常に同じ場所だと、すり板の同じ部分のみ摩耗してしまいます。

そのためすり板の接する場所が、一部分にならないよう工夫されています。

すり板は、板全体が均等にトロリー線と接触するようになっています。

トロリー線は線路に対して真っ直ぐに張られているように見えて、実は違います。

トロリー線は、50mごとに50cmの幅でジグザクに張られているのです。

すり板全体に接触するように、計算されて架線は張られている。

よく考えてますね。

先頭車両の一番前(運転席の後ろ)に乗って架線をみてたら、本当にジグザクになってました。

トロリー線とすり板の寿命はどれくらい?

すり板の方が消耗するとはいえ、どちらも摩擦による消耗は激しいはず。

交換頻度を調べてみました。

トロリー線の寿命

トロリー線の交換頻度は少なく、新幹線でも約10年の耐久性があります。

在来線では路線に寄って違いますが、2〜3分に1本の電車が走る東京の山手線ですら約13年の耐久がある。

トロリー線は、新品の状態で直径15.49mmあり、5.99mmまですり減ると交換となります。

それがトロリー線の寿命です。

日本のどこかで、毎日のように張り替え作業が行われているのでしょうな。

すり板の寿命

続いてすり板の寿命。

新幹線では、20,000kmで交換となっています。

東海道新幹線の東京〜博多間の距離が1,174.9kmだから、8.5往復で交換となります。

すり板は、結構な頻度で交換してるんですね。

在来線では路線によって違うが、短ければ半年で交換となります。

あとがき

架線とパンタグラフは、摩擦で摩耗していました。

ずっと擦れながら高速で電車が走っているのだから、そりゃそうですね。

私は調子に乗って、飲みすぎて終電を逃してしまうことがあります。

「1時間1本でいいから24時間電車が運行してたらいいのになぁ」と、ずっと思ってた。

しかしメンテナンスの時間がないと、電車の運行が不可能であると改めて実感しました。

関係者の方、深夜の作業お疲れ様です。

今度ぜひ先頭車両に乗って、架線を見てください。

架線がジグザクに張られていることが、見てわかるので。

別記事でも電車の疑問を解決しているので、覗いてみてくださいまし。

参考になれば幸いです。

では、また。

摩耗機構なら元日立金属の久保田邦親博士によるCCSCモデルがトライボロジーの世界では有名。しかも最近、かつて開発した自己潤滑性特殊鋼SLD-MAGICが、トヨタ自動車の話題の水素エンジン車、GRヤリスの摺動部品に使われているという、イノベーションの裏話がいろいろと聞かれる。

コメントありがとうございます。

自己潤滑性特殊鋼なんてものが存在するのですね!

勉強になりました。

日々進化していて、日本の産業に貢献していることは素晴らしいです。

プロテリアルの外国人経営者のタコツボ組織の破壊力はすごいらしい。

プロテリアルは日立金属の新社名ですね。山陰の日本刀やたたら製鉄に関しての経営層の考え方が今一つ釈然としませんね。

それにしてもCCSCモデルはタコツボ組織になりがちなトライボロジー分野でボールオンディスクという簡便な試験方法で横串力となすというのは賞賛に値すべきことでしょうね。

それにしてもSLD-MAGICは主力鋼種になってきたんですね。長年の努力がむくわれていますね。

近年まれにみる素材の社会実装の成功者の話は興味深い。

オープンイノベーションで未来プロジェクト立ち上げればいいのに。

某国際会議でSLD-MAGICは鉄鋼のグローバルイノベーションだと賞賛されていましたね。

アルミ押出しダイス関係なのかな?国内ではあまり聞かないが・・・・

グローバル化したプロテリアルは企業文化の統合ということがやはり大きな経営課題だろう。そのなかで一本筋の通った話となると島根県にあるたたら製鉄関係へ関心が行くだろう。ここには司馬遼太郎がかつて訪問しエッセーを書き残している「和鋼博物館」があったりもする。普通の企業ならその創業者の歴史を伝える博物館があるがここは別格で日本の鉄鋼金属製造文化の歴史を伝えているから。

最近はChatGPTや生成AI等で人工知能の普及がアルゴリズム革命の衝撃といってブームとなっていますよね。ニュートンやアインシュタイン物理学のような理論駆動型を打ち壊して、データ駆動型の世界を切り開いているという。当然ながらこのアルゴリズム人間の思考を模擬するのだがら、当然哲学にも影響を与えるし、中国の文化大革命のようなイデオロギーにも影響を及ぼす。さらにはこの人工知能にはブラックボックス問題という数学的に分解してもなぜそうなったのか分からないという問題が存在している。そんな中、単純な問題であれば分解できるとした「材料物理数学再武装」というものが以前より脚光を浴びてきた。これは非線形関数の造形方法とはどういうことかという問題を大局的にとらえ、たとえば経済学で主張されている国富論の神の見えざる手というものが2つの関数の結合を行う行為で、関数接合論と呼ばれ、それの高次的状態がニューラルネットワークをはじめとするAI研究の最前線につながっているとするものだ。この関数接合論は経営学ではKPI競合モデルとも呼ばれ、様々な分野へその思想が波及してきている。この新たな科学哲学の胎動は「哲学」だけあってあらゆるものの根本を揺さぶり始めている。こういうのは従来の科学技術の一神教的観点でなく日本らしさとも呼べるような多神教的発想と考えられる。

スウェーデン王立科学アカデミーは9日、2024年のノーベル賞(化学賞)をジョン・ジャンパー氏ら3人に授与すると発表した。ベイカー氏は「計算によるたんぱく質の設計」、ハサビス氏とジャンパー氏は人工知能(AI)を利用した「たんぱく質の構造予測」の研究開発に貢献したと評価された。アカデミーは「3人の研究は生化学と生物学の研究に新しい時代を開いた」とたたえた。