アナログ温度計・湿度計の仕組みとは?計測原理はバイメタル方式

どうも、こんにちは。ハスキです。

無印良品で、おしゃれなアナログ温度湿度計を購入しました。

無印良品の小物は、シンプルでリーズナブルなところが魅力ですよね。

余計な装飾がないので、どんな部屋にも合わせやすく重宝しています。

今回購入したアナログ温度湿度計は、電池を使わないところが気に入っています。

ところで、アナログ時計の仕組みって、どうなってるの?

確かに、不思議だよね。

調べてみようか。

アナログタイプの温度計は昔からありますが、その仕組みについて詳しく知っている人は少ないのではないでしょうか。

そこで今回は、アナログ温度計と湿度計の仕組みについて調べてみましたので、シェアしたいと思います。

アナログ温湿度計の意外な仕組み

無印良品で購入した温湿度計。

温度計と湿度計、どちらも金属の熱膨張を利用した、意外とシンプルな仕組みで作られています。

金属は温度が高くなると膨張し、冷えると収縮する性質があります。

温度計や湿度計の中には、バイメタルと呼ばれる異なる種類の金属を貼り合わせた板が巻かれた構造になっています。

このバイメタルが温度変化(湿度変化)によって曲がることで、針を動かし、温度や湿度を表示しているのです。

異なる金属の膨張率の違いを利用したこの方法は、バイメタル式と呼ばれ、シンプルながらも巧妙な仕組みとして古くから利用されてきました。

異なる金属の組み合わせ バイメタルとは?

バイメタルって、なあに?

異なる膨張率を持つ2枚の金属を貼り合わせた薄板のことだよ!

一方は温度が上がると大きく膨張する金属で、もう一方の金属があまり膨張しない金属を貼り合わせます。

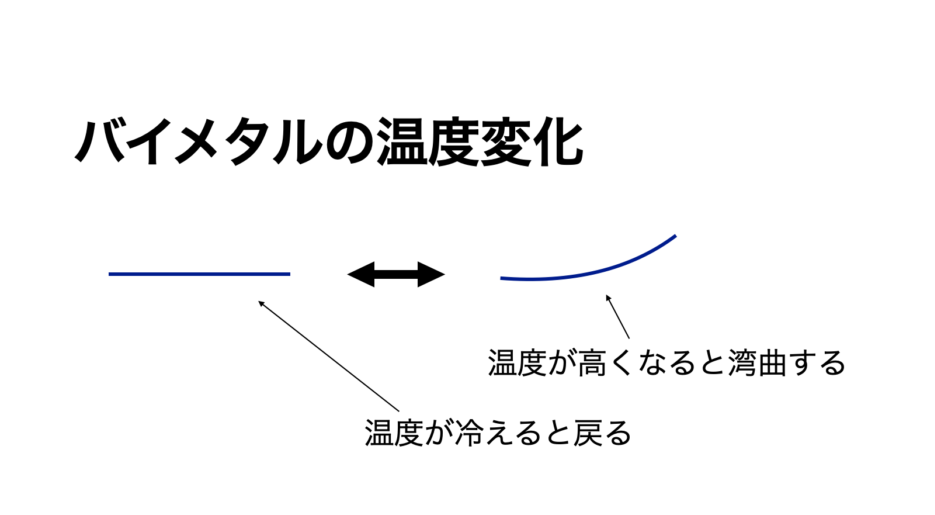

この2種類を貼り合わせた金属の、温度変化を与えると膨張の差によって板が曲がるという性質を利用します。

温度が上昇すると、より大きく膨張しようとする金属の方へ板が湾曲します。

逆に、温度が低下すると、元の平らな状態に戻ろうとします。

このバイメタルの変形を利用した仕組みが、バイメタル式です。

異なる金属の温度変化による膨張率の違いを利用し、曲げたり戻したりするバイメタル。

その名前は、「バイ(bi)」が「2つの」、「メタル(metal)」が「金属」を意味し、2種類の金属を組み合わせたことに由来しています。

バイメタルの使われ方!身近な製品に隠された秘密

バイメタルは、いろいろな機械や装置に使われていました。

他にバイメタルはどんな製品に使われてるの?

代表的なものが、

- 温度計、湿度計

- 自動で点滅する電球

- サーモスタット

このあたりだね。

温度計、湿度計

温度や湿度を計測する装置。

今回の本題なので、後ほど詳しく説明します。

自動で点滅する電球

クリスマスツリーなどでよく見かける、自動で点滅する電球。

電球が点灯すると、中のフィラメントが熱を持ち、その熱がバイメタルに伝わります。

バイメタルは温度が上がると形が変わるため、回路から離れます。

回路が切れてしまうため、電球の光が消える。

電球が冷えてくると、バイメタルは元の形に戻り、再び回路に接触します。すると、再び電流が流れ、電球が点灯します。

バイメタルの温度変化による形状の変化を利用することで、自動で点滅する仕組みが実現されているのです。

サーモスタット

機械や家電製品で温度を一定に保つために使われる装置の一つに、バイメタル式サーモスタットがあります。

これは、自動点滅電球と似た原理で動作します。

温度が上昇すると、バイメタルが変形し、電気回路から離れて通電を遮断します。

これにより加熱が停止し、温度の上昇を抑えます。逆に、温度が下がるとバイメタルが元の形に戻り、再び通電し、加熱が再開されます。

この仕組みは、こたつやアイロン、トースターなど、一定の温度を保つ必要がある家電製品に活用されてきました。

しかし、近年ではより高精度で柔軟な温度制御が可能なデジタル式の装置に置き換えられ、バイメタル式サーモスタットは徐々にその数を減らしています。

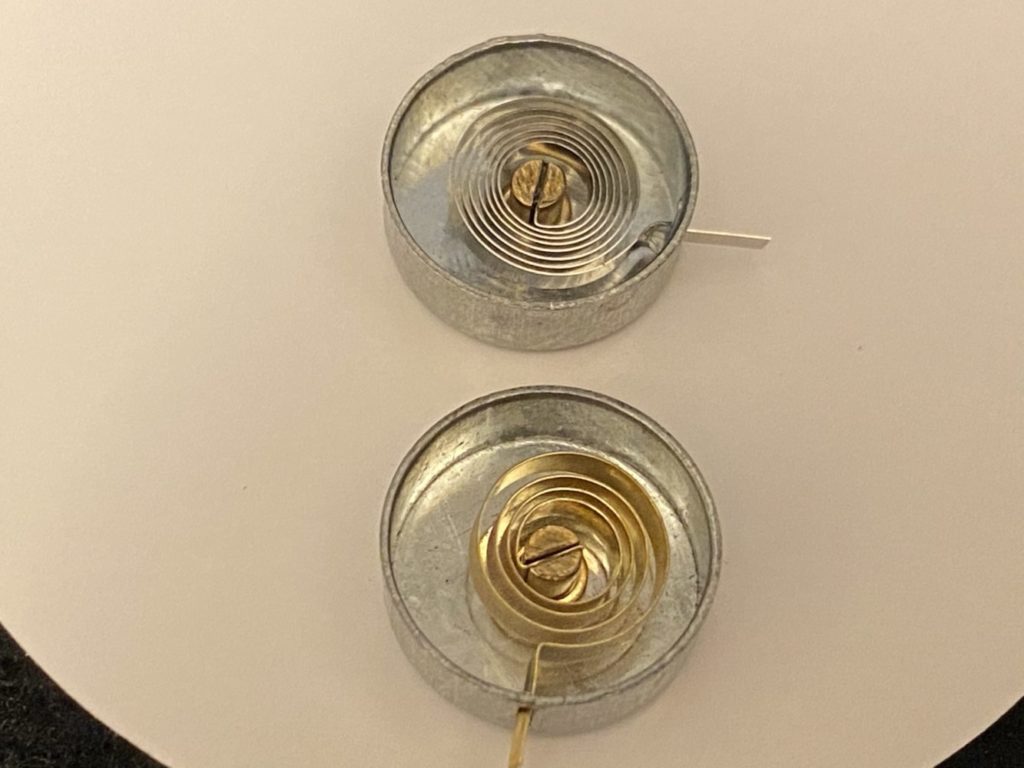

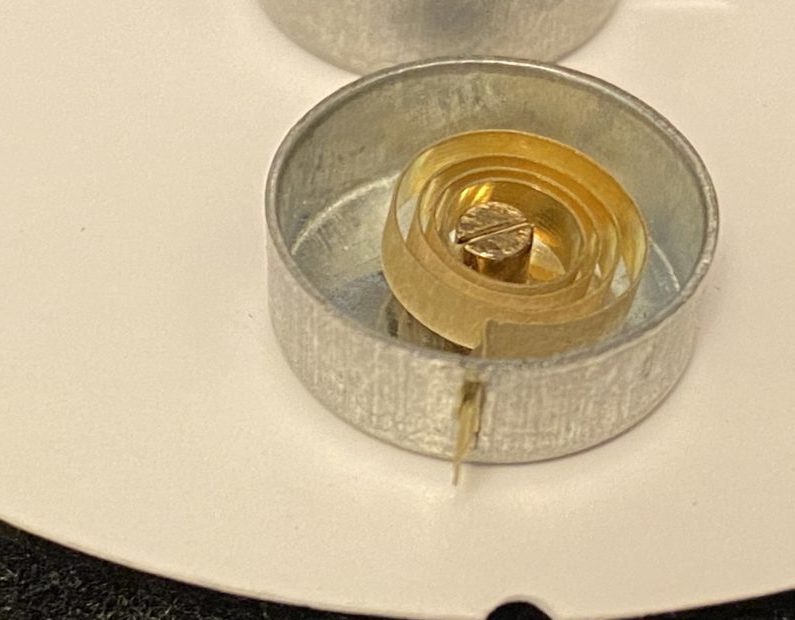

温度計、湿度計のバイメタルは、うず巻き状になっている

温度計や湿度計に使われているバイメタルは、渦巻き状になっています。

百均で購入した温度湿度計を分解し、内部のバイメタルを観察してみたところ、[写真]のように、渦巻きの中心に計測用の指針が取り付けられている構造でした。

温度変化によってバイメタルが伸縮すると、その動きが渦巻き状の構造を介して指針を回転させ、温度や湿度を表示します。

つまり、バイメタルの熱膨張が、ゼンマイのように働き、指針を動かす原動力となっているのです。

湿度計は塩分を染み込ませた”ろ紙”を使用している

湿度計は、空気中の湿気を測るために、湿気を吸収する仕組みが組み込まれています。

多くの湿度計では、バイメタルが使用されており、その片面には真鍮、もう片面には塩分を含んだろ紙が貼り付けられています。

これらの金属板は、温度計と同様に渦巻き状に巻かれています。

周囲の空気が湿気を含むと、ろ紙が水分を吸収して膨張します。

この膨張によって、バイメタルが変形し、渦巻きが巻き上げられるように動きます。

あとがき

バイメタルか。シンプルだけど理にかなっているね!

よく考えられてる仕組みだよね!

この構造は、1750年頃にはすでに時計職人が発明したというから、驚きです。

構造が単純で、耐久性にも優れているため、安価に製造できるという点も大きなメリットと言えるでしょう。

便利なものを発明してくれたものです。

以上です。

では、また。