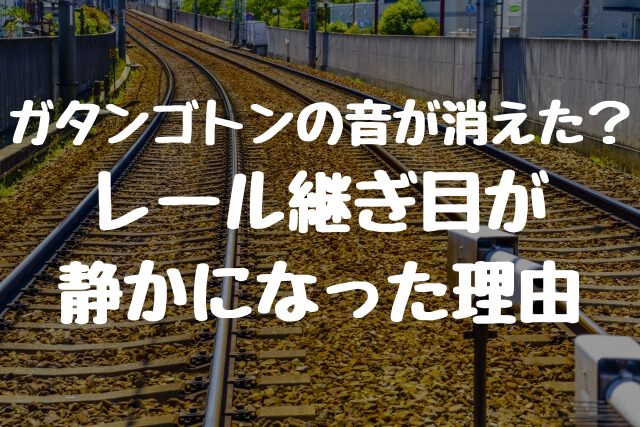

なぜ電車からガタンゴトンの音が消えた?レール継ぎ目が静かになった理由とは

どうも、こんにちは。

ハスキです。

神奈川県から、東京都内に電車で通勤しています。

満員電車で体力を消耗しながら。

ガタンゴトンと、揺られながら。

ガタンゴトン、と・・・・・・ん?

そういえば、ガタンゴトンの音がしないぞ?

ホームで電車を待っているときも、静かにスーっと電車が入ってきます。

電車の音と言えば、「ガタンゴトン」だったはず・・・。

線路沿いでうるさかった、電車らしいあの音。

一定のリズムで鳴っていた、あの「ガタンゴトン」の音。

今でも場所によっては聞きますが、圧倒的に少なくなっています。

なぜだ?

これは気になるぞ。

と言うことで電車のレール継ぎ目の音、「ガタンゴトン」が消えた理由をシェアしたいと思います。

電車のレールから「ガタンゴトン」と鳴る理由

まず、あのガタンゴトンの音。

どうして、あの音が鳴るのか。

まあ、単純明快ですね。

レールとレールの継ぎ目に、隙間があるため。

レールの隙間を車輪が通るたび、「ガタンゴトン」と音が鳴ります。

ではなぜ、レールとレールをくっつけないで隙間を開けているのか。

レールが鉄製で、気温差によって膨張するためです。

レールに隙間がないと暑い日に伸びてレール同士がつかえてしまい、押し合って曲がってしまうからです。

鉄は、温度で体積(長さ)が変化します。

鉄の精製方法によって、変形する(伸びる)方向が決まります。

レールの場合は、両端に向かって伸び縮みします。

レールが高温になると伸びるため、間に隙間をつくる必要がありました。

1本のレールの長さと電車1両の長さ

レールには、長さの規格が存在します。

”定尺レール”と呼ばれる規格があり、基準の長さが25mと決まっています。

そしてレールを通る電車一両の長さは20m。

電車と定尺レールがほぼ同じ長さのため、電車1両が通るたびに「ガタンゴトン」の音が1回鳴っていました。

レールの長さが決まっていたので、「ガタンゴトン」の速さで電車のスピードもわかりました。

「ガタンゴトン」が消えて電車が静かになった理由とは

技術の進歩により、レールも進化しました。

我々の知らないところで、技術革新は起きていたのです。

定尺レールから長尺レール、ロングレール、スーパーロングレールへ変わった

レールの継ぎ目には、隙間を開けておく必要がある。

ならば今でも、「ガタンゴトン」の音が鳴るはずですよね。

「ガタンゴトン」が鳴らないってことは、レール継ぎ目に隙間がないのか?

そう。

レールの繋ぎ目が、なくなりました。

現在のレールは驚くほど長く、極力1本にしています。

レールの長さと呼び名は、下記の通り。

| 25m | 定尺レール |

| 25m以上〜200m以下 | 長尺レール |

| 200以上 | ロングレール |

東海道新幹線には、63.4kmが1本の”スーパーロングレール”まで存在します。

定尺レールは過去の話しで、現在ではロングレールの時代なのです。

ロングレールはどうやって運搬するのか?

ロングレールは、継ぎ目を溶接して設置することがほとんどです。

200mのレールは溶接する以外に、貨物列車でそのまま運搬もします。

そんな長いレールを、カーブはどうやって運搬するのか。

カーブは、レールを曲げて運搬します。

硬いイメージがある鉄ですが、結構簡単に曲がります。

暑さでレールが伸びる問題について

レールを長くして、継ぎ目をなくしていることはわかりました。

いや、ちょっと待って。

夏の暑さで、レールが膨張する問題はどうなった?

そのために、レールの間に隙間を開けていたのですから。

このレール膨張問題は、鉄道技術者がある事実を発見して解決しました。

”伸びるのはレールの端のみで、レールの長さと伸びる長さは比例しない”。

そのため長いロングレールやスーパーロングレールでも、熱膨張で問題が起きないことがわかったのです。

さらに現代ではロングレール同士の継ぎ目も、音が出にくい構造になっています。

レールが伸びても、繋ぐレール同士が隣接し続ける”伸縮継目”という方式。

片方のレールを先端に向かって徐々に薄くして内側に、もう片方のレールは外側に曲げて伸びる部分を外側に逃した継ぎ目の方法です。

音は出ますが従来に比べて、非常に小さい音となりました。

まとめ

鉄道技術者の研究によって、「ガタンゴトン」の音はなくなっていました。

線路がうるさかった時代は、昔話しとなったわけです。

まだうるさい箇所もあるが、いずれ無くなることでしょう。

電車の音=「ガタンゴトン」と言っても、通じない時代が来そうですね。

もうすでに、子どもには通じないかも。

この記事が、参考になれば幸いです。

では、また。